Exhibitions Views

MARIO curated by Francesca Lazzarini. Pics by Vincenzo Miranda, Matteo Razzano

Premio Fabbri curated by Carlo Sala

pics by Giorgio De Vecchi and Francesco Pistollato

HOW MANY LANDSCAPES curated by Carlo Sala.

Epsonaldo and The Underdogs curated by Dolomiti Contemporanee. Pics by Matteo Razzano

Ti Bergamo curated by Lorenzo Giusti and Valentina Gervasoni

Assembramenti curated by Elena Forin.

Assembramenti curated by Elena Forin.

Galleria Michela Rizzo, Venice.

Spit or Swallow curated by Andrea Tinterri.

Spit or Swallow curated by Andrea Tinterri.

UNA Galleria, Milan.

Non tutti i limoni stano bene con il pesce curated by Ana Laura Esposito.

Non tutti i limoni stano bene con il pesce curated by Ana Laura Esposito.

Private home, Milan.

Talking (about) Images curated by Francesca Lazzarini.

Talking (about) Images curated by Francesca Lazzarini.

Škuc Gallery, Lublijana.

Fuocoapaesaggio curated by Dolomiti Contemporanee.

Fuocoapaesaggio curated by Dolomiti Contemporanee.

Forte di Monte Ricco, Pieve di Cadore.

Ph. credits: Brando Prizzon and Nicola Loro

POIUYT RADIO, curated by Francesca Lazzarini and Gaia Tedone. Presented at the Co-Op section of UNSEEN AMSTERDAM, curated by Lars Willumeit. Pic by Flavio Moriniello

POIUYT, Punto Zero curated by Francesca Lazzarini and Gaia Tedone.

POIUYT, Punto Zero curated by Francesca Lazzarini and Gaia Tedone.

MLZ ART DEP, Trieste

GROUND AND CEMENT, curated by Carlo Sala.

Ptuj, SLO

People at an exhibition curated by Denis Isaia.

People at an exhibition curated by Denis Isaia.

Galleria Michela Rizzo, Venice.

On new italian photography curated by FANTOM.

On new italian photography curated by FANTOM.

Viasaterna, Milan.

Stories from the edge curated by Francesca Lazzarini.

Stories from the edge curated by Francesca Lazzarini.

Kunsthaus, Graz.

UDS, Unità di Sonorizzazione Musicale, a project by Enrico Gabrielli and Sergio Giusti.

UDS, Unità di Sonorizzazione Musicale, a project by Enrico Gabrielli and Sergio Giusti.

Stazione Leopolda, Florence.

Giovane, non dimenticare curated by Marta Cereda.

Giovane, non dimenticare curated by Marta Cereda.

Private home, Monza.

Rotta di Collisione curated by Gaia Tedone.

Rotta di Collisione curated by Gaia Tedone.

Galleria Artopia, Milan.

La grande riffa cirated by Denis Isaia.

La grande riffa cirated by Denis Isaia.

Cubo Garutti, Bolzano.

Mentioned

Le Insidie delle Immagini

2022 postmedia books.

curated by Mauro Zanchi and Sara Benaglia

Studio Visit // 30 artisti per 30 giorni

2020 Boîte Editions,

curated by Adrian Paci

Fondazione Pini

Metafografia // Le Mutazioni delle Immagini

2020 SKINNERBOOK

curated by Mauro Zanchi and Sara Benaglia

Palco

curated by Giovanna Repetto

La Foresta // Itinerari dell'arte contemporanea

2019 Nuova berti Editrice

Photo Open Up

2019

curated by Carlo Sala

222 Artisti Emergenti su cui investire

2019 exibart.edizioni

222 Artisti Emergenti su cui investire

2018 exibart.edizioni

POIUYT 2

2017 POIUYT

curated by POIUYT

POIUYT 1

2017 POIUYT

curated by POIUYT

On new Italian Photography

2016 FANTOM Edizioni

curated by FANTOM

Viasaterna

Stories From the Edge

2016

curated by Francesca Lazzarini

Lo spettatore emancipato // Quando il pubblico è parte attiva dell'opera

2014

curated by Angela Madesani

Cubo Garutti // Piccolo Museion

2014 MP

Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea

2012 Einaudi

curated by Roberta Valtorta

La camera digitale

2015 Silvana Editoriale

curated by Denis Isaia

link // multiverso

2010 FORUM editrice universitaria Udine

curated by Angelo Vianello and Mario Turello

La fotografia s'industria // Photography meets Industry

2010 GD4art

Studio Visit // 30 artisti per 30 giorni

2020 Boîte Editions,

curated by Adrian Paci

Fondazione Pini

Metafografia // Le Mutazioni delle Immagini

2020 SKINNERBOOK

curated by Mauro Zanchi and Sara Benaglia

Palco

curated by Giovanna Repetto

La Foresta // Itinerari dell'arte contemporanea

2019 Nuova berti Editrice

Photo Open Up

2019

curated by Carlo Sala

222 Artisti Emergenti su cui investire

2019 exibart.edizioni

222 Artisti Emergenti su cui investire

2018 exibart.edizioni

POIUYT 2

2017 POIUYT

curated by POIUYT

POIUYT 1

2017 POIUYT

curated by POIUYT

On new Italian Photography

2016 FANTOM Edizioni

curated by FANTOM

Viasaterna

Stories From the Edge

2016

curated by Francesca Lazzarini

La camera digitale

2015 Silvana Editoriale

curated by Denis Isaia

Lo spettatore emancipato // Quando il pubblico è parte attiva dell'opera

2014

curated by Angela Madesani

Cubo Garutti // Piccolo Museion

2014 MP

Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea

2012 Einaudi

curated by Roberta Valtorta

La fotografia s'industria // Photography meets Industry

2010 GD4art

link // multiverso

2010 FORUM editrice universitaria Udine

curated by Angelo Vianello and Mario Turello

BAG // Del Paese e altre storie

curated by Denis Isaia

Studio Visit // 30 artisti per 30 giorni

2020 Boîte Editions,

curated by Adrian Paci

Fondazione Pini

Metafografia // Le Mutazioni delle Immagini

2020 SKINNERBOOK

curated by Mauro Zanchi and Sara Benaglia

Palco

curated by Giovanna Repetto

La Foresta // Itinerari dell'arte contemporanea

2019 Nuova berti Editrice

Photo Open Up

2019

curated by Carlo Sala

222 Artisti Emergenti su cui investire

2019 exibart.edizioni

222 Artisti Emergenti su cui investire

2018 exibart.edizioni

POIUYT 2

2017 POIUYT

curated by POIUYT

POIUYT 1

2017 POIUYT

curated by POIUYT

On new Italian Photography

2016 FANTOM Edizioni

curated by FANTOM

Viasaterna

Stories From the Edge

2016

curated by Francesca Lazzarini

La camera digitale

2015 Silvana Editoriale

curated by Denis Isaia

Lo spettatore emancipato // Quando il pubblico è parte attiva dell'opera

2014

curated by Angela Madesani

Cubo Garutti // Piccolo Museion

2014 MP

Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea

2012 Einaudi

curated by Roberta Valtorta

La fotografia s'industria // Photography meets Industry

2010 GD4art

link // multiverso

2010 FORUM editrice universitaria Udine

curated by Angelo Vianello and Mario Turello

Press

Prospettive 2022, arte diffusa in Emilia Romagna #5: intervista ad Alessandro Sambini

Un concerto per note vocali: il nostro report dalla terza edizione di Prospettive prosegue con un’intervista ad Alessandro Sambini, artista in residenza a Calderara di Reno

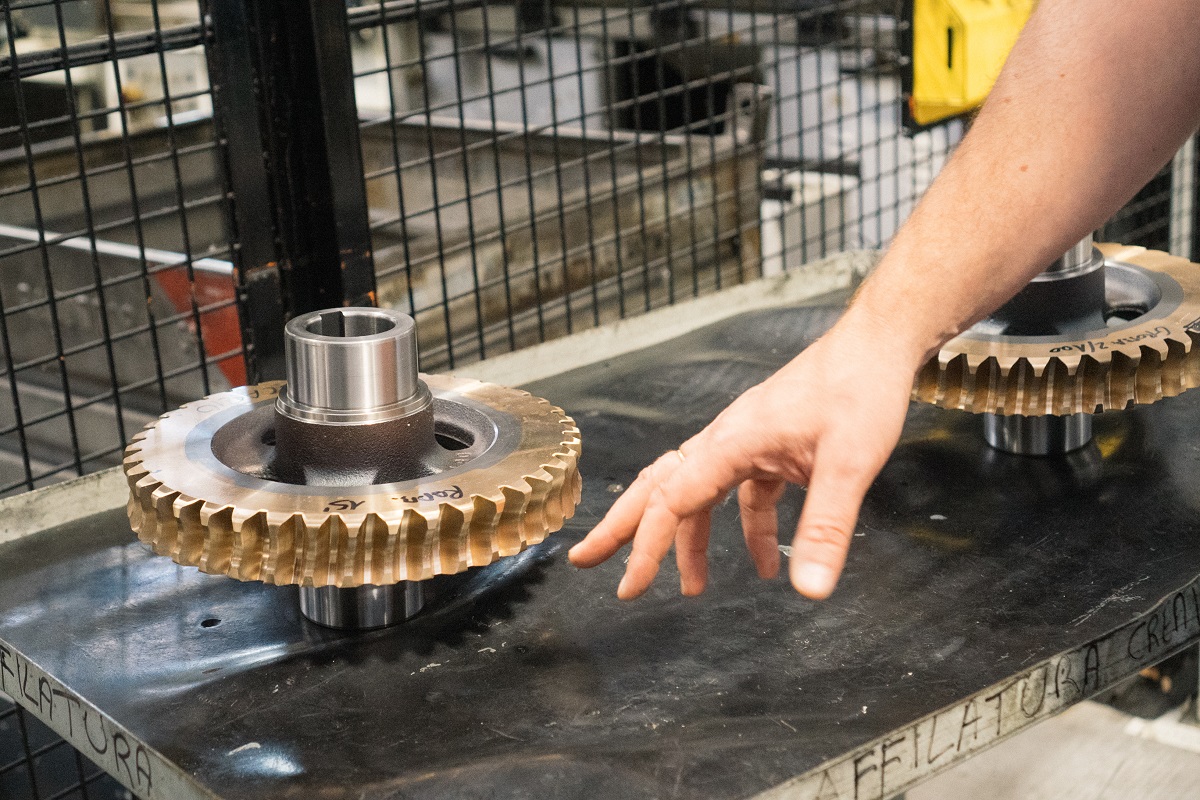

Nato a Rovigo nel 1982, vive e lavora a Milano. Dopo aver conseguito la laurea in Design e Arti presso la Libera Università di Bolzano e un Master in Research Architecture presso il dipartimento di Visual Cultures del Goldsmiths College di Londra, si trasferisce a Milano. Qui inizia a lavorare con la fotografia, il video e altri supporti multimediali e a interrogarsi sulle esigenze e le modalità che regolano la produzione di nuove immagini, la loro circolazione e diffusione e i diversi ambiti di relazione tra l’immagine stessa e il suo pubblico. Dal 2018 è professore a contratto di Fotografia presso il MA in Arti Visive e Studi Curatoriali e professore a contratto di Comunicazione Visiva presso il MA in Fotografia della NABA (Milano). L’artista, selezionato per la terza edizione di Prospettive (qui le altre puntate del nostro report) – rete di residenze d’artista attiva dal 2020 in diversi comuni dell’Emilia-Romagna, realizzata con il supporto della Regione e la curatela di Adiacenze – sta ultimando la permanenza presso il Comune di Calderara di Reno dove ha avuto modo di conoscere da vicino il lavoro dell’azienda Bonfiglioli Group.

Come hai deciso di raccontare il territorio del Comune di Calderara di Reno e i Calderaresi che lo popolano?

«Ho deciso di lavorare sull’idea di relazione proposta dal progetto Prospettive. Desideravo che tra l’azienda Bonfiglioli e il Comune di Calderara si instaurasse un legame robusto. Ho quindi cercato di immaginarmi in che modo le due realtà potessero intersecarsi. Ho trovato un punto d’incontro con un progetto fatto in passato dal titolo Tara, Are We Still Alive?, (2018) che nasceva dopo un breve viaggio in bicicletta tra Milano e Busto Arsizio. Il progetto consisteva in un centro relax fasullo installato a Milano in via Boltraffio (zona Isola). Fasullo in quanto non c’era nulla all’interno. Ogni volta che qualcuno, attratto dai servizi in teoria offerti, suonava il finto campanello, un ordine (reale) Amazon veniva recapitato a casa mia). Una specie di esca bonaria.

Tara nasceva dall’esplorazione di un luogo liminale. Un luogo svuotato del quale mi interessava carpire e rivelare una forma di vita. La domanda era proprio quella: siamo ancora vivi? Se “si”, come? Ciechi? Zombie? Sordi? Che vitalità esprimiamo oggi? Come incediamo? Agili? Direttivi? Mordaci? Anche Les Vocaux de Calderara – Vol.1 parla di questo: che vitalità si annidava lì attorno e attraverso? Arrivato a Calderara ero divorato dal gran silenzio che mi circondava.

Per questo ho organizzato una raccolta di note vocali da WhatsApp (non registrate ad hoc, ma già presenti nelle chat degli abitanti di Calderara o in quelle dei dipendenti Bonfiglioli) che poi ho inciso su un vinile e che ascolteremo la sera del 15 ottobre alla Casa Della Cultura Italo Calvino a Calderara di Reno alle 17.30 (concerto per note vocali!) dopo una breve messa in scena che illustra la storia del progetto.

Raccoglierle era un modo di registrare uno degli stati d’essere di quel territorio; farle risuonare, in ordine e davanti ad un pubblico, servirà a dar eco ai miei pensieri».

Alessandro Sambini, Tara, Are We Still Alive?, performance pubblica segreta, 2018. Courtesy Galleria Michela Rizzo

Nell’ambito ARTE, TERRITORIO E IMPRESA di questa edizione di Prospettive, quali sono i valori che hai colto e che ti hanno maggiormente affascinato entrando in contatto con l’azienda emiliana Bonfiglioli?

«Quello che ho notato è una naturale propensione alla fascinazione. Un’attitudine all’innovazione, industriale o culturale che sia. Una genuina curiosità e apertura alla formalizzazione di un futuro anteriore».

Il prossimo 15 ottobre presenterai al pubblico il lavoro finale della tua partecipazione alla terza edizione di Prospettive presso la Casa della Cultura “Italo Calvino”. Quali riflessioni vuoi lasciare al Comune e ai calderaresi con il progetto di restituzione?

«Cari Calderaresi, è con grande affetto che mi rivolgo a voi. Spero che la serata del concerto possa essere stata utile per ritrovarvi e per farvi una o due chiacchiere. Spero inoltre che ci sia l’anno prossimo un’ulteriore concerto, magari per un secondo volume. Vi mando un caro saluto! Alessandro».

Alessandro Sambini, Tecnocopia – Adiacenze

Bologna

“Tecnocopia” di Alessandro Sambini avvicina il virtuale alla caverna di Platone: pur essendo l’ombra del mondo, la sua capacità immersiva disorienta i sensi

Tecnocopia, Alessandro Sambini

Quale immagine possediamo di noi stessi e in cosa si trasforma quando varchiamo la soglia del virtuale? Fino al 7 settembre, lo spazio espositivo bolognese Adiacenze ospita “Tecnocopia”, progetto di Alessandro Sambini a cura di Andrea Tinterri e realizzato con la collaborazione del corso AMaC dell’Università di Bologna. Nella sua opera – presente in uno spazio accessibile in VR – Sambini ha scelto di convertire una fotocopiatrice virtuale in un mezzo fotografico messo a disposizione dei visitatori, utilizzato per indagare il concetto di identità e il suo mutare in quella zona grigia tra realtà e metaverso. Il risultato è un archivio aperto di volti, ottenuto dalle scansioni individuali del pubblico incrociate alle elaborazioni di un’intelligenza artificiale.

Viviamo in un mondo ibrido: la compenetrazione continua e inevitabile tra reale e virtuale produce sempre una collisione di percezioni. La ricerca di Sambini – servendosi della tecnologia VR – si colloca in quel sottile “passaggio di stato” tra ciò di cui facciamo esperienza concretamente e il suo alter ego nel metaverso. Se mi trovo in una stanza uguale a quella in cui sono ma virtuale, qual è il rapporto tra le due? Prima di indagare la forma instabile dell’identità dell’individuo, infatti, Tecnocopia si interroga sulla percezione dell’ambiente virtuale. Visore e controllers consentono l’accesso a quella che è sia una pura rappresentazione visiva dello spazio, sia l’unico luogo dove esiste davvero l’esposizione: l’Ocolus contiene l’intera mostra come una sorta di capsula spazio-temporale. Nel metaverso ogni cosa è una proiezione della realtà, una sua copia ma priva di concrete funzioni: il tetto di una casa esiste – perché lo vediamo – ma non ci ripara davvero, le macchine non ci investono, il fuoco non ci scalda. In altre parole, un intero mondo fatto di pura forma e possibile solo nell’esperienza consapevole del singolo. Specchio di questa realtà, Tecnocopia avvicina il virtuale alla caverna di Platone: pur essendo l’ombra del mondo, la sua capacità immersiva disorienta i sensi fino a mescolare ciò che sappiamo con ciò che vediamo.

In questo punto cruciale della riflessione, l’opera di Sambini inserisce l’esperienza dell’Io. Infatti, nella realtà virtuale anche la nostra identità si trasforma: mancando la corporeità, siamo chiamati a “farci proiezione” attraverso la profilazione, costruendo utenti e avatar a nostra immagine e somiglianza per ricostruire quella fisicità perduta. In “Tecnocopia”, quest’azione si traduce nella creazione, da parte dello spettatore, di una propria auto-replica ottenuta tramite la fotocopiatrice presente nel metaverso, usata come vero e proprio strumento identitario. Nello spazio espositivo si vanno così a sommare i volti del pubblico, rielaborati e restituiti dall’intelligenza artificiale.

Come un’intima scoperta, la forma evanescente che assumiamo nella realtà virtuale riacquista visibilità grazie all’azione fotografica: siamo davanti ad una nuova e ibrida epifania dell’ego. La necessaria solitudine del visitatore nella fruizione di Tecnocopia è capace di mettere in luce, se vogliamo, quella modalità implicita con cui facciamo esperienza della realtà: che si tratti del mondo aldilà o aldiquà del visore, tutto ciò che possiamo conoscere si costruisce a partire dalla nostra percezione.

Tecnocopia, l’ultimo progetto di Alessandro Sambini in mostra a Bologna

Tecnocopia, Alessandro Sambini, 2022

Immergersi nel metaverso per indagare l’identità come forma instabile Alessandro Sambini negli ultimi anni affronta in maniera sistematica il rapporto tra immagine e tecnologia, rifiutando la mera spettacolarizzazione del nuovo che spesso si limita all’epifania della tecnica, ma innescando una serie di interrogativi che oltrepassano la contingenza della cronaca.

Il suo ultimo progetto Tecnocopia, in mostra fino al 7 settembre, su appuntamento, presso lo spazio Adiacenze di Bologna, curato da Andrea Tinterri e Adiacenze in collaborazione con AMaC, collauda questo processo di interazione tra immagine e tecnologia, sviluppando un percorso espositivo in un metaverso realizzato appositamente, in cui lo spettatore è coautore della mostra stessa. Come si legge dal testo critico che accompagna l’esposizione Tecnocopia è un progetto che indaga l’identità come forma instabile, Alessandro Sambini sviluppa un archivio di volti, alcuni creati da un’intelligenza artificiale e altri ricavati da fotografie di volontari, che nel momento della restituzione (la fotocopiatrice funge da dispositivo fotografico) si sostituiscono a quello reale, incrinando la prospettiva del proprio Io.

Al visitatore viene richiesto di indossare un dispositivo Oculus, immergersi nel metaverso e abitare lo spazio in cui si trova accolto. Un’operazione che gli consentirà di attivare una fotocopiatrice ed ottenere una restituzione del proprio volto o di una sua sezione e appenderla alla parete alimentando l’apparato iconografico della sala espositiva. Operazione che cita esplicitamente il progetto Esposizione in tempo reale n. 4. Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio, realizzato da Franco Vaccari per la Biennale di Venezia nel 1972. Ma in Tecnocopia l’esperienza è individuale come se la scoperta di una nuova identità non fosse condivisibile, fosse un’esperienza necessariamente solitaria e maieutica. In questo modo il gesto si sottrae al rito collettivo della grande esposizione per concentrarsi sull’epifania del volto, una corrispondenza casuale che muta i connotati identificativi e riscrive le regole della rappresentazione.

Tecnocopia, Alessandro Sambini, 2022

Riscrittura ulteriormente sollecitata dalla possibilità, nella realtà virtuale, di compenetrazione dei corpi; la fotocopiatrice è un grande dispositivo fotografico che il nostro volto può oltrepassare. Questa interazione riscrive il volto restituito, la superficie non appare regolare ma deformata dalla sovrapposizione tra soggetto e mezzo fotografico, come se quest’ultimo esplorasse una dimensione ulteriore, altrimenti insondabile (sempre dal testo critico del curatore Andrea Tinterri).

Al termine della mostra la sala espositiva (metaverso) con i volti appesi alle pareti rimarrà conservata all’interno del visore, annullando la temporaneità che caratterizza ogni esposizione e trasformando lo spazio in archivio. È ormai cronaca quotidiana la dissertazione sul metaverso e sulle sue possibili implicazioni, economiche e sociali. L’operazione messa in capo da Sambini si trasforma in un’eccezionale documento; un archivio di visitatori / pionieri che devono rinegoziare il rapporto con l’immagine del proprio volto. E la specificità del documento risiede proprio nella sua prospettiva futura, un’esperienza che indaga la nostra identità nel mondo virtuale, in un momento in cui l’ebollizione tecnologica / capitalistica mastica e rimastica ogni sua traccia in tempi inafferrabili.

A differenza di molte esperienze progettuali che insistono sulla tecnologia e che quest’ultima vanifica rendendole obsolete rapidamente, Tecnocopia assume le caratteristiche del testimone, interpellabile in un lontano futuro in cui qualcuno si chiederà come gli umani facessero ad accettare se stessi, senza maledire gli dei cinici e beffardi.

Alessandro Sambini, classe 1982, è artista multidisciplinare. La sua ricerca è legata alla produzione delle immagini e alla loro circolazione e diffusione, in diversi ambiti di relazione con il pubblico. Dal 2019 lavora alla performance pubblica 1624, curata da Elena Forin. Di seguito l’intervista con l’artista.

Chi è Alessandro Sambini e qual’è il percorso che ti ha portato a diventare artista?

Alessandro Sambini, figlio del medico Gianpaolo Sambini e della maestra Elena Vallin, nasce a Rovigo il 02 Gennaio 1982 ed è un giovane artista di origini polesane. Muove i primi passi tra Trecenta e Rovigo, i secondi tra Bolzano e Trecenta, i terzi tra Londra e Milano. Inciampa a: Venezia, Trieste e Castellammare del Golfo. Strabuca a: Palermo e Boston. Ho iniziato come fotografo nel 2005 utilizzando la Nikkormat di mia madre. Grazie alle grandi risorse dell’Università di Bolzano ho avuto la possibilità di mettere mano a banchi ottici, fotocamere digitali e videocamere. Potevamo portare a casa queste attrezzature per cui ogni fine settimana tornavo in Veneto con un service intero. Ho avuto la fortuna di seguire le lezioni di Francesco Jodice e di conoscere un approccio diverso alla fotografia e all’immagine. Ho scoperto il piacere della riflessione e della discussione a Londra. Sono tornato a Milano a tentare di metter in pratica una modo di vivere.

All’interno della tua ricerca unisci differenti media espressivi, “appropriandoti” ogni volta di quello adatto per realizzare il progetto a cui stai lavorando. Se dovessi definire e parlare della tua ricerca, come la definiresti? come scegli gli argomenti da affrontare?

Definirei la mia ricerca come erratica, distratta e stakanovista. Mi piacerebbe soffermarmi per più tempo su alcune questioni, ma vengo catturato facilmente da altri eventi e situazioni. Gli argomenti sono molti, in costante rinnovo e per questo tendo a farmi distrarre. Avrei bisogno di un periodo di studio. A parte questo credo che con gli argomenti da affrontare funzioni più o meno così: ci sono una serie di preoccupazioni e attenzioni sempre attive che di volta in volta mutano in base al contesto. Se per coincidenza più sollecitazioni finiscono per alimentare solo alcune di queste preoccupazioni, allora il panorama si restringe a due o tre. Di queste: una probabilmente diventa un argomento di studio, le altre due svaniscono naturalmente. In ogni caso vado sempre dove mi porta il cuore.

Ghe Pronto! è un progetto che parla delle tue origini, una serie di scatti di commensali. Cosa caratterizza questo progetto?

Ciò che per me caratterizza questo progetto sono le relazioni di amicizia e familiarità che ho con le persone fotografate. È di fatto una mappa di affetti. Le stesse persone che, ormai con poca frequenza, incontro in Polesine quando torno e mi fermo per un po’. Oltre a questo, la mia convinzione al tempo che una fotografia fatta con il banco ottico fosse l’unica tipologia di immagine in grado di restituire, scevra di difetti per sua stessa natura tecnologica, la realtà.

Mi racconti in cosa consiste il progetto 16’24”?

1624 consiste nella ricostruzione di una partita di calcio e dell’apparato televisivo spettacolarizzante che la reggeva. La partita è Francia-Germania giocata a Parigi il 13 Novembre 2015, la sera degli attacchi terroristici. Il boato della prima esplosione fuori dallo stadio si è confusa con quella della telecronaca. Non sono stati avvisati i giocatori e la partita è proseguita come nulla fosse. La trasmissione non è stata interrotta. Il progetto riflette su un episodio plateale, al pari delle Twin Towers, e sull’assenza di partecipazione della persona-spettatrice nell’attuale arena politica.

Ritratto in volo nei cieli di Farm. Photo by Ilaria Tariello

Com’è cambiata la vita degli artisti durante la quarantena? Come sono mutate le loro abitudini, il loro sentire, il loro lavoro?

L’aria sospesa, gli spazi dilatati, i silenzi, il fluire sordo del tempo. L’attesa pervasa di un chiarore surreale e indefinito che scandisce le vite della quarantena. Abbiamo chiesto a una serie di artisti di raccontarci lo scorrere del tempo dalle proprie case, trasformate in temporanei atelier. La vita di un artista ai tempi della pandemia.

I tempi di Alessandro Sambini

Come passi la giornata, dove e come dipingi ora?

Passo la giornata tra casa e studio, l’una 30 metri dall’altro. Distinguerei tra il “lavoro” di auto-tutela spirituale e quello concreto, che ha un precipitato più tangibile. Quest’ultimo dipende dalle stesse tempistiche pre-Covid, che, seppur più rarefatte e meno formali, rimangono invariate. Per quanto riguarda il primo “lavoro” invece non dipende da niente e nessuno se non (in sequenza lineare) dall’istinto di preservazione, dalla necessità insorta di riconsiderazione del sé (ovvero la ridefinizione del mio contorno) e infine dal vizio dell’auto-proiezione nel tempo.

Tempo, Spazio, Suono. Concetti ricalibrati, relativi, riformulati…

Ho scoperto che esiste il tempo, prima non lo consideravo. Lo spazio mentale sovrasta, annienta o domina quello fisico. Il suono è quello del violino, di Call Of Duty Mobile e delle cuffie Bluetooth che mi dicono: “call ended”.

Leggere, scrivere, riflettere, altro…

Semplicemente prima non facevo altro che assolvere ad una serie di tasks© in linea l’una con l’altra. Esisteva quindi il tempo libero.

La parte di tempo (della giornata lavorativa, delle festività o del ”fine settimana”, il cosiddetto weekend) durante il quale l’individuo è libero da impegni di lavoro. Nella nozione di t.l. così come è andata definendosi nelle società industriali, specie a partire dal secondo dopoguerra, è quindi implicito sia il concetto di tempo ”libero dal lavoro” sia quello, complementare, di tempo ”totalmente disponibile” e ”liberamente fruibile”: fruibile per attività alternative alle obbligazioni sociali del lavoro, come per esempio le attività di svago e/o d’interesse personale (i cosiddetti hobbies) o, comunque, di godimento privato (donde l’identificazione del free time con leisure in inglese, o con loisir in francese).

I concetti limite che simbolizzano la massima divergenza tra questi due tipi di tempo sono lavoro e gioco. (LAMITICATRECCANI)

Ora, libero di fruire, credo sia sempre weekend, gioco, godo privatamente, mi occupo dei miei hobbies.

Prima cosa che farai quando finisce la quarantena?

La sensazione personale è che, per vari motivi, la quarantena sia finita il primo giorno che è cominciata.

Scagionare lo sguardo sedotto. Le vetrine d’arte italiane degli ultimi 50 anni

Luci, trasparenze e oggetti che ammiccano sotto vetro invitandoci a bramarli. Se pensiamo alla città contemporanea sarà difficile sfuggire all’immagine del susseguirsi di vetrine commerciali, insieme al perpetuo flusso di persone che ne rimangono ammaliate.

È a partire dal Settecento che le città europee si specchiano nelle loro vetrine, attualizzandosi e misurandosi con esse di continuo. Questo è del tutto normale, se consideriamo la vetrina come un dispositivo. Il concetto di dispositivo è stato teorizzato, nel corso degli Anni Settanta del Novecento in ambito filosofico, per definire un insieme eterogeneo di elementi in grado di costruire un meccanismo di potere, capace di agire sul presente. Foucault, Deleuze e Agamben hanno ampiamente definito le complessità storico-sociali derivate dai dispositivi di potere nella cultura occidentale.

Con il finire degli Anni Sessanta, Michel Foucault riprese il pensiero del suo maestro Jean Hippolyte, tentando di circoscrivere l’oggetto delle sue indagini e usò il termine positivité a partire dal quale conierà il termine dispositivo. “Ciò che io cerco di individuare con questo nome è, innanzitutto, un insieme assolutamente eterogeneo, che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, misure amministrative […]. Il dispositivo è la rete che si stabilisce tra questi elementi […] è sempre iscritto in un gioco di potere e, insieme, sempre legato a dei limiti del sapere”. In questi termini, anche le vetrine delle nostre città sono in grado di orientare le masse e servirsene, per mezzo degli oggetti in vendita, il display, i commessi e le strategie pubblicitarie (solo per citare alcuni componenti), condizionando attivamente le strutture sociali e perpetrando nuovi modelli comportamentali (Michel Foucault cit. in Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Cronopio, Roma 2006, pp. 6-7).

Se osserviamo il contesto urbano in cui le vetrine dei negozi proliferano, ciò che scrisse Walter Benjamin sulla Parigi ottocentesca e i suoi passages appare ancora attuale. Benjamin analizzò il meccanismo che innesca la sete di novità negli individui e scrisse: “Alla forma del nuovo mezzo di produzione, che, all’inizio, è ancora dominata da quella del vecchio (Marx), corrispondono, nella coscienza collettiva, immagini in cui il nuovo si compenetra col vecchio. Si tratta di immagini di desiderio, in cui la collettività cerca di eliminare o di trasfigurare l’imperfezione del prodotto sociale, come pure i difetti del sistema produttivo sociale. Emerge insieme, in queste immagini, l’energica tendenza a distanziarsi dall’invecchiato, e cioè dal passato più recente” (Walter Benjamin, Parigi, la capitale del XIX secolo, in Aura e choc [1935], Einaudi, Torino 2012, pp. 726-727). Ma come sfuggire al ganglio della mercificazione che si nutre di idee e immaginazione traducendole in celere consumo? L’arte, gli artisti e alcuni luoghi d’arte hanno cercato oggi, come nel passato, di occuparsene. In alcuni casi hanno sfruttato il dispositivo della vetrina condiscendendo al sistema di vendita, in altri casi promuovendo iniziative culturali capaci di parlare al pubblico stimolando un pensiero critico. Uno di questi ultimi casi si riscontra nel dispositivo della vetrina presso la Sala delle Ciminiere del MAMbo a Bologna, sotto la direzione artistica di Lorenzo Balbi. Infatti, quest’area del museo è stata sfruttata nella misura in cui i limiti tra interno ed esterno fossero ridotti al minimo, mediante l’uso di una lunga vetrata che dall’interno affaccia sul porticato e la strada. Questo elemento ridefinisce gli ambienti del museo, troppo spesso chiusi a pochi visitatori, interagendo con loro e mostrandosi a chiunque passi di lì. Alcune opere della personale di Julian Charrière, inaugurata nel giugno del 2019, erano esposte e visibili dalla vetrina. Le fotografie della serie Polygon (2014), trattate con materiali radioattivi, si accostavano visivamente all’installazione con il coccodrillo impagliato in Savannah Shed (2016). La scelta curatoriale e allestiva di Balbi ha permesso alle opere di Charrière e di acquisire più potere attraverso il dispositivo della vetrina (Claudio Musso, Gli abissi, dentro e fuori dall’acqua. Intervista a Julian Charrière, in Artribune.com, 19 giugno 2019). Se il potere viene orientato alla sensibilizzazione di luoghi e ambienti oggetto di catastrofi causate dall’uomo (come l’atollo di Bikini delle isole Marshall rappresentate nelle fotografie), potrà forse essere meglio digerito.

Il giudizio morale sull’Antropocene e le sue conseguenze, veicolate in questo caso dal dispositivo vetrina, ha permesso in qualche modo di scardinare anche lo stesso valore di merce capitalizzata. Accettare di appartenere a un mondo in cui i dispositivi agiscono su di noi e noi agiamo in essi non è scorretto a prescindere. “Il nuovo è l’attuale. L’attuale non è ciò che siamo, ma piuttosto ciò che diveniamo, ciò che stiamo divenendo, cioè l’Altro, il nostro divenir-altro. In ogni dispositivo, bisogna distinguere ciò che siamo (ciò che non siamo già più) e ciò che stiamo divenendo: ciò che appartiene alla storia e ciò che appartiene all’attuale” (Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?, op. cit., p. 34). L’arte si deve assumere il compito di illuminare le scelte che affrontiamo evitando di eclissarne le conseguenze.

Julian Charrière. All We Ever Wanted Was Everything and Everywhere. Installation view at MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. Photo Giorgio Bianchi, Comune di Bologna

Julian Charrière. All We Ever Wanted Was Everything and Everywhere. Installation view at MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. Photo Giorgio Bianchi, Comune di Bologna

L’ARTE SOTTO UNA CAMPANA DI VETRO

Punto di riferimento per la moda, l’Italia con le sue città promuove le tendenze per mezzo delle vetrine, brillando di uno sterile ma seducente bagliore. Negli ultimi decenni del Novecento assistiamo al rafforzarsi del grande spettacolo della merce per mezzo del dispositivo della vetrina. È interessante notare come alcune opere e luoghi d’arte siano diventati emblema di italianità anche nel mondo, sfruttando i luoghi commerciali e le loro vetrine. L’iconica installazione Prada Marfa (2005) di Michael Elmgreen e Ingar Dragset è un paradosso architettonico. Un’installazione petulante che spunta come un fungo nel deserto del Texas. Un’ibridazione tra arte, architettura e moda, l’alienante scultura permanente riprende in tutto e per tutto un negozio Prada.

Come un enorme oggetto scenografico, venne costruito in modo da aderire strutturalmente e visivamente alle contemporanee boutique del marchio. Invalicabile e abbandonata a se stessa, la finta boutique è stata provocatoriamente concepita per deteriorarsi naturalmente nel corso del tempo. Fin da subito, il progetto è stato oggetto di critiche e atti vandalici, che hanno visto la rottura delle vetrine, il furto dei beni di lusso e l’imbrattamento. Prada Marfa rappresenta a pieno un simbolo edulcorato del lusso (Emma Hope Allwood, Prada Marfa: ten years on, in DazedDigital.com, 20 ottobre 2015). Tanto che venne ingurgitata dai social network e i loro utenti fashionisti per più di un decennio. Non mettiamo qui in dubbio gli intenti critici dell’opera, rafforzati dall’incoerenza ambientale di cui era paladina. Piuttosto emerge quanto il dispositivo vetrinistico associato a un colosso della moda (anche se non direttamente finanziato o commissionato dagli stessi) fatichi a disperdere dietro di sé la scia di fumo del grande falò che coincide con il consumismo di lusso, o quantomeno a potersi emancipare criticamente da esso. Spostandoci più a nord negli Stati Uniti ma rimanendo attenti all’inventiva di un italiano, vediamo un esempio in cui il dispositivo della vetrina assume un ruolo interessante.

Maurizio Cattelan – Massimiliano Gioni – Ali Subotnik, The 1:6 Scale Wrong Gallery, 2006

Maurizio Cattelan – Massimiliano Gioni – Ali Subotnik, The 1:6 Scale Wrong Gallery, 2006

“Cazzo siamo chiusi”: così recitava il cartello attaccato all’unica vetrina e insieme porta della Wrong Gallery di Maurizio Cattelan a New York. Anche in questo caso, lo spazio rimaneva inaccessibile al pubblico. Inaugurata nel 2002 come la galleria più piccola della città, si presentava come un cubetto dalla faccia di vetro, incastonata nella parete di un edificio. Nel corso di tre anni ha esposto le opere di quaranta artisti di fama internazionale. Cattelan, insieme a Massimiliano Gioni e Ali Subotnik, si dedicò all’ambiziosa programmazione della piccola vetrina. Dopo la sua fine, la porta-vetrina venne inglobata dalla Tate Modern. Alcuni artisti operarono nel piccolo spazio intervenendo direttamente sul confine posto dalla porta di vetro, creando cortocircuiti volti a scardinare i limiti posti dal pubblico e dal privato.

L’artista polacco Pawel Althamer ha pagato due conoscenti per sfondare la porta/vetrina con una mazza da baseball ogni sabato. Mentre Andreas Solminski ha prelevato la porta trascinandola a una cena ad Amburgo, dove l’ha “tenuta in ostaggio” per due settimane. Questo piccolo spazio non profit è stato avvertito dai critici ma anche dagli abitanti della zona in cui si trovava come un tentativo parassitario di evadere i ruoli della mercificazione degli oggetti d’arte. Il linguaggio simbolico controverso, proprio dell’arte di Cattelan, coincide con la forma provocatoria delle performance di Althamer e Solminski.

Tentativi di questo tipo riescono a rendere instabile la vetrinizzazione sociale del sé, tipica dei luoghi commerciali, che si struttura a partire dall’alienazione dello spettatore. La vetrina rimanda semioticamente a quello di cui è costituita: il vetro. Questo elemento trasparente condiziona le passioni, in senso negativo o positivo, rispetto all’oggetto desiderato. Sgretolando le distanze tra osservatore e osservato, il vetro che viene rotto o rubato ripercuote dubbi e infittisce la suspense sul futuro e su cosa in quel luogo potrà capitare una volta mostrato così “a nudo” (Cfr. Francesco Mangiapane, Vetrinizzazione vs devetrinizzazione. La prospettiva semiotica, in Francesco Marrone (a cura di), Linguaggi della città, Meltemi, Roma 2008, pp. 1-20).

Alessandro Sambini, TARA, Are We Still Alive_, 2018, c print, 50×37, cm. Courtesy Galleria Michela Rizzo, Venezia

Alessandro Sambini, TARA, Are We Still Alive_, 2018, c print, 50×37, cm. Courtesy Galleria Michela Rizzo, Venezia

Ma cosa succede se la vetrina viene oscurata, impedendo così all’osservatore di allacciare uno stretto contatto con ciò che si svolge al suo interno? Nel caso dell’installazione di Alessandro Sambini presentata nel 2018 ad Artissima presso lo stand della Galleria Michela Rizzo, le passioni a basso costo si amalgamavano alle immagini edulcorate delle vetrine dei centri massaggi cinesi. In fiera erano presenti i resti della performance TARA, Are We Still Alive?, originariamente realizzata da Sambini a Milano occupando un negozio sfitto e trasformandolo in un centro relax cinese. Le vetrine riprendevano in tutto e per tutto l’estetica delle originali, comprese le vetrofanie di donne seducenti accostate a fiori orientali. Nella performance, ogni volta che qualcuno suonava il campanello ordinava ad Amazon l’oggetto meno costoso (dei preservativi), grazie al bottone per la spesa facile offerta dall’internet company stessa.

Oltre alle vetrine, in fiera erano presenti i pacchi cartonati che Sambini aveva accumulato e mai aperto, impilati l’uno sull’altro. Questa performance mutata in installazione sfruttava il dispositivo della vetrina per affrontare temi complessi che toccano nelle viscere alcune problematiche di natura sociale e urbanistica. Infatti, molto poco si sa ancora riguardo agli sfruttamenti perpetrati nei confronti delle persone che lavorano all’interno dei centri massaggi cinesi (Mauro Zanchie SaraBenaglia, New Photography | Alessandro Sambini, in ATP Diary, 6 marzo 2020).

Gli ideatori di questa tipologia di esercizio commerciale agiscono per mezzo della vetrina, instillando messaggi subliminali seducenti. Purtroppo questi aspetti veicolano la mercificazione dei corpi delle donne che vi lavorano all’interno, alimentando il periplo economico dello sfruttamento. La vetrina di Sambini, similmente a quelle di Michael Elmgreen e Ingar Dragset, si avvaleva di strumenti persuasivi propri al dispositivo della vetrina, sfruttandone la de-localizzazione per abbattere lo scintillio e smascherarne il grottesco.

Michelangelo Pistoletto, Rebirth-day, Edicola Notte, Roma 2013

Michelangelo Pistoletto, Rebirth-day, Edicola Notte, Roma 2013

L’EDICOLA DI H.H. LIM, UN DISPOSITIVO VERNACOLARE

Un tabernacolo della notte. La piccola edicola romana ideata dall’artista di origine malese H.H. Lim acquisì a partire dal 1990, anno della sua fondazione, la fama di galleria più piccola di Roma, le cui luci si manifestavano quando quelle di tutti gli altri negozi erano ormai spente. Un metro per sette di spazio non calpestabile che affacciava su Vicolo del Cinque 23; dove alcuni degli artisti contemporanei più affermati al mondo hanno depositato la loro impronta sfruttando il dispositivo della vetrina. Nonostante la sua piccola metratura, ha rappresentato una delle realtà artistiche più dinamiche per la città. H.H. Lim, una volta trasferitosi a Roma, tentò di avvicinarsi alla cultura italiana intessendo fiducia per la storia del luogo e la sua popolazione a partire dalle porosità urbane. Lim rimase particolarmente affascinato dalle piccole edicole votive, contenenti statue di santi e piccoli oggetti sacri, sparpagliate per la città.

È curioso notare come le tracce storico-religiose rappresentate dalle edicolette votive romane che si ritrovano nella genesi dell’Edicola di H.H. Lim siano in linea con gli studi inerenti al dispositivo condotti negli Anni Ottanta da Giorgio Agamben, che portarono alla luce le radici dell’eredità teologica dei dispositivi foucaultiani. Infatti il concetto di positività unitamente a quello di destinoassumono nelle ricerche di Hippolyte, di stampo hegeliano, un ruolo centrale. Foucault prende in prestito il termine positività per indagare le modalità in cui i dispositivi agiscono nelle relazioni, nei meccanismi e nei “giochi” del potere. Questi termini rappresentavano al meglio lo scarto che esiste tra i concetti di religione naturale e religione positiva. Mentre la prima si riferisce al rapporto diretto che un essere umano può instaurare individualmente con il divino, il concetto di religione positiva “implica dei sentimenti che vengono impressi nelle anime attraverso una costrizione e dei comportamenti che sono il risultato di un rapporto di comando e di obbedienza che vengono compiuti senza un diretto interesse” (Jean Hyppolite, Introduzione alla filosofia della storia di Hegel, ETS, Pisa 2016).

Seguendo un approccio di natura storico-etimologica, Agamben indaga il concetto di dispositivo focaultiano circoscrivendo nella figura di Dio la compresenza di ciò che è natura e ciò che è prassi o oikonomia (dal greco Oikos, l’amministrazione dell’oikos, della casa e della sua gestione), cioè un insieme di saperi e istituzioni il cui scopo è controllare e orientare i comportamenti dell’uomo. Agamben procede poi nell’analisi strutturale di due grandi gruppi: gli esseri viventi e i dispositivi che sono mediati dai soggetti o processi di soggettivazione. Con questa definizione vuole evidenziare come nella nostra contemporaneità il processo di soggettivazione propria dell’individuo dall’alba dei tempi subisca una enfatizzazione, e quindi “non di una cancellazione o superamento, ma di una disseminazione che spinge all’estremo l’aspetto di mascherata che ha sempre accompagnato ogni identità personale” (Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?, op. cit.).

Lo spazio di H.H. Lim, insieme alle azioni di artisti suoi amici e alle mostre site specific per Edicola Notte, si è distaccato dal dispositivo tipico delle vetrine dei negozi, che spersonalizzano per mezzo di maschere sociali e omologazione materiale le individualità e i pensieri dei cittadini. Un’intervista del 2015 pubblicata sul sito de La Repubblica riporta le parole di Lim in merito all’ideazione di Edicola Notte: “Tutto è nato da un racconto di Suzanne Valadon: descriveva che ogni settimana Toulouse-Lautrec a casa sua riuniva gli amici pittori. Incontri informali, ma regolari, tra sodali. […] Tra artisti è sempre esistito un rapporto di condivisione delle problematiche dell’arte, tra artista e artista c’è un rapporto sincero, fraterno, intuitivo, invisibile, che esiste anche se talvolta si litiga“.

Tra gli artisti più importanti che hanno agito ed esposto nel piccolo spazio troviamo Kounellis, Pistoletto, Pirri, Cucchi ecc., che in molti casi seppero ripensare le opere per creare delle installazioni site specific apposite. Ma ciò che vogliamo affrontare in questa sede sono le azioni performative di alcuni artisti specifici, che per mezzo della performance hanno “profanato” (con il termine profanazione, Agamben scava le origini romane della parola, che la legavano agli ambiti religiosi della sacralità. Infatti le cose di appartenenza divina erano celate o inaccessibili alla popolazione e l’atto che ne violava l’indisponibilità era condannato come sacrilego. Il dispositivo che regolava l’accesso agli oggetti sacri era il sacrificio rituale. “La profanazione è il controdispositivo che restituisce all’uso comune ciò che il sacrificio aveva separato e diviso“. Questa parabola si può attualizzare al dispositivo della vetrina se per “sacrificio rituale” intendiamo il periplo economico del denaro) lo spazio limitato dal dispositivo della vetrina.

Micol Assaël – ILIOKATAKINIOMUMASTILOPSARODIMAKOPIOTITA – veduta della mostra presso l’Hangar Bicocca, Milano 2014

Micol Assaël – ILIOKATAKINIOMUMASTILOPSARODIMAKOPIOTITA – veduta della mostra presso l’Hangar Bicocca, Milano 2014

Nel 2008 Micol Assaël ha dato alla luce un’opera site specific ideata per Edicola Notte, intitolata Porta di concentrazione gravitazionale. Lo spazio svolgeva un ruolo centrale per le ricerche dell’artista, che lavorò sull’intensità fveicolata dal vuoto. L’assenza di elementi tangibili rafforzava altre forme di sensorialità per gli spettatori, che in quel modo potevano concentrarsi sulle vibrazioni energetiche veicolate dal vetro. La vetrina oscurata attirava i passanti che in sua prossimità avvertivano la pressione delle onde elettromagnetiche indotte da un’apparecchiatura all’interno dell’Edicola. Un’opera che venne incentrata sulla sperimentazione di conoscenze fisiche e meccaniche. Ricerche che Assaël pone al centro di tutta la sua produzione artistica e che evidenziano relazioni profonde tra il corpo e l’ambiente (Claudia Paielli, Micol Assaël, in Exibart.com, 23 giugno 2008). Possiamo immaginare che il dispositivo della vetrina di Edicola Notte somigliasse in quella circostanza a una sorta di schermo televisivo, un medium fagocitante simile al Videodrome di David Cronenberg.

Sei anni più tardi, Assaël presentò in occasione della sua personale intitolata, ILIOKATAKINIOMUMASTILOPSARODIMAKOPIOTITA, all’HangarBicocca di Milano, l’opera Sub (2014), un assemblaggio composto da alcuni espositori di vetro e alluminio che somigliavano a un enorme acquario trasparente. Al suo interno erano come sospese due grosse ampolle contenenti acqua fermentata, che insieme creavano (per mezzo di un generatore elettrostatico di Lord Kelvin) delle cariche elettromagnetiche visibili dall’esterno. Anche in quel caso l’attenzione da parte di Assaël per il dispositivo di vetro creato dall’assemblaggio degli espositori assumeva il ruolo di unione e divisione. Similmente al vetro in Porta di concentrazione gravitazionale (2008), l’opera da un lato permetteva alla visione di penetrare o, nel caso di Sub, di bloccarsi nello scuro risucchiante della vetrofania e dall’altro lato rifletteva ciò che si trovava sulla soglia, ovvero gli spettatori stessi, diventando così luogo della presa estetica (Ilaria Bombelli, Micol Assaël, in DomusWeb.it, 10 febbraio 2014).

Un altro esempio suggestivo per cui la vetrina di Edicola Notte si è illuminata è senza dubbio Holiday (2013) dell’artista cinese Lin Yilin, opera site specific che per mezzo della performance tematizzava l’atto del mangiare. Lin era appeso a testa in giù nel tentativo di ingurgitare un piatto di spaghetti. Oltre all’analisi dei punti d’unione tra la cultura occidentale e quella cinese, l’azione portava a riflettere sulle distanze vigenti tra l’ambiente e l’uomo, sfidando in quell’atto le leggi fisiche. Il corpo vivo dell’artista posto all’interno dell’Edicola permetteva al dispositivo della vetrina di eliminare l’evanescenza del sogno, su cui questo tipo di meccanismo si basa e che troppo spesso permea i contesti di esposizione e display, propri della mercificazione degli oggetti messi in vendita (Francesco Mangiapane, Vetrinizzazione vs devetrinizzazione, op. cit.).

Nonostante gli esempi di artisti che operarono all’interno di Edicola Notte sfruttando o mettendo in critica il dispositivo della vetrina siano stati molti, l’Edicola non ha potuto resistere al contesto urbano sempre più commercializzato del quartiere Trastevere, trovando la sua fine nel 2015. Dopo una serie di atti vandalici che videro l’imbrattamento della vetrina, l’Edicola venne rimpiazzata da un fast food, che fece scivolare nell’oblio l’inventiva decennale prodotta fra le mura di quel piccolo ma potente spazio. E proprio di oblio urbano si tratta, se pensiamo alla morte degli spazi culturali e non profit come Edicola Notte, privati della partecipazione creativa e critica dei corpi, non finalizzata alla commercializzazione di prodotti.

Penso spesso a un incubo ricorrente che facevo in passato: mi svegliavo di soprassalto, accorgendomi improvvisamente che una delle pareti nella stanza era trasparente. Mi trovavo all’interno di un negozio, una scenografia intima, dove i passanti, di tanto in tanto, si fermavano per osservarmi increduli dall’esterno. Ben presto mi accorgevo del perché: ero nuda come un verme. Pervasa da un senso di forte vergogna, cercavo invano di nascondermi dietro i pochi oggetti d’arredamento presenti nella stanza. In questo sogno echeggia l’origine della caduta dell’Aura, condizione propria alla vita reale, che permette agli eventi e alle emozioni di accadere nella loro istantanea fugacità. In assenza dell’Aura, quindi, tutto può essere ricreato e riprodotto per mezzo di una scenografia, un’illusione architettata nei minimi dettagli per esaudire i desideri e le rappresentazioni della società assetata di conferme sui propri usi, costumi e desideri, senza i quali ognuno di noi rischierebbe di sentirsi finalmente nudo. “È qui che l’esempio del sogno mostra un altro dei suoi privilegi: per quanto modifichi a questo punto il soggetto meditante, non gli impedisce, nel centro stesso di questo stupore, di continuare a meditare, a meditare validamente, a vedere con chiarezza un certo numero di cose o principi, nonostante l’indistinzione, per profonda che sia, tra la veglia e il sonno. Anche quando non sono più sicuro di essere sveglio, io resto sicuro di ciò che la meditazione mi fa vedere” (Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, BUR, Milano 2012).

Il sogno che mi ha vista prigioniera del dispositivo della vetrina assume dei connotati negativi, che sono riconducibili ad alcune tesi avanzate da Colin Campbell inerenti alla nascita del consumismo moderno. Campbell infatti intravede con il sorgere del Romanticismo il costituirsi dei presupposti psicologici del consumismo. Con la nascita e lo sviluppo della classe media britannica, insieme all’espansione della Riforma protestante, la popolazione prese le distanze dalle modalità di consumo aristocratiche; ne elaborò così delle proprie che richiedevano buona padronanza e autonomia nella determinazione delle emozioni. La Riforma forniva l’occasione di elaborare una dimensione onirica che consentiva alla popolazione di immaginare liberamente. “Il sogno ad occhi aperti è quella dimensione nella quale la fantasia non si sostituisce alla realtà, bensì manipola i propri materiali, li corregge per portarli nella direzione emozionale voluta”. Ecco allora che il consumismo moderno starebbe in stretto rapporto con un mutamento della sensibilità: “Il consumo degli oggetti, delle immagini, delle storie romanzate è un mezzo materiale per sollecitare la rêverie, così che la struggente dinamica immaginativa si accompagna a un consumo di oggetti che appare insaziabile” (Paolo Capuzzo, Culture del consumo, Il mulino, Bologna 2006, pp. 277-278).

Anna Maria Maiolino – Cioè – veduta della mostra presso la Galleria Raffaella Cortese, Milano 2015 – photo © Lorenzo Palmieri

Anna Maria Maiolino – Cioè – veduta della mostra presso la Galleria Raffaella Cortese, Milano 2015 – photo © Lorenzo Palmieri

SCHEGGE DI VETRO

La performance art irrompe ma non frantuma, attiva un cortocircuito “del vivente”, in grado di alterare la staticità degli oggetti che in alcuni casi viene animata dal dispositivo della vetrina. L’happening come la performance hanno definito nuovi orizzonti per l’arte contemporanea a partire dagli Anni Sessanta; un decennio di importanti cesure storiche che parallelamente al boom economico ha visto fiorire i più ampi movimenti di contrasto alla cultura dominante e mainstream occidentale. L’atto di creare proprio della performance artistica e degli happening ha riposto al centro quello che Walter Benjamin identifica nell’hic et nunc dell’opera d’arte. Queste forme espressive ricollocano il corpo nelle vesti di attore multidisciplinare, inafferrabile e frammentario. Aspetti che non possono svincolare il corpo dalla sua partecipazione sociale e di rapporto con il pubblico, siano questi di rifiuto, indifferenza o partecipazione attiva. Qui il dilemma dell’autenticità, molto caro al mercato dell’arte, viene a mancare come per magia.

Se per gli oggetti artigianali ma anche quelli riproducibili tecnicamente la loro autenticità ha afflitto pensatori e studiosi dell’arte per più di un secolo, nel caso delle nuove forme partecipative che riconoscono nella danza, il linguaggio, la meditazione e il movimento corporeo emotivo componente indispensabile per l’azione artistica, questi dettagli appaiono del tutto obsoleti. Infatti, al pari di “un pomeriggio d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua ombra su colui che si riposa” (Walter Benjamin, Parigi, la capitale del XIX secolo, op. cit.), queste forme di creazione conservano le potenzialità della vita e dei gesti, che, se orientati a finalità critiche sociali, possono gettare in ombra l’eccesso materialista della nostra contemporaneità. Purtroppo lo sviluppo capitalistico proprio della nostra epoca potrebbe coincidere, secondo Agamben, con una gigantesca proliferazione di dispositivi che fatica a fare emergere alcuni contro-dispositivi profanatori. A tal proposito Agamben si pone una domanda: “In che modo possiamo far fronte a questa situazione, quale strategia dobbiamo seguire nel nostro quotidiano corpo a corpo coi dispositivi? Non si tratta semplicemente di distruggerli, ne, come suggeriscono alcuni ingenui di usarli nel modo giusto“. “Il problema della profanazione dei dispositivi, e cioè della restituzione all’uso comune di ciò che è stato catturato e separato in essi è, per questo, tanto più urgente. Esso non si lascerà porre correttamente se coloro che se ne fanno carico non saranno in grado di intervenire sui processi di soggettivazione non meno che sui dispositivi, per portare alla luce quell’Ingovernabile, che è l’inizio e insieme, il punto di fuga di ogni politica” (Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?, op. cit., pp. 34-35).

È importante avvalorare le crepe che ci permettono di ripercorrere per mezzo dell’arte e dei luoghi d’arte i sentieri dei luoghi di consumo scanditi dal susseguirsi di dispositivi della vetrina, che vengono impregnati di modalità antropofagiche di fruizione dello spazio. Nel 2015, all’interno della vetrina della galleria milanese Raffaella Cortese, l’artista brasiliana Anna Maria Maiolinoinsieme all’artista Sandra Lessa hanno performato in ATTO, un intrigo corporeo di spazialità e di linguaggi. Le due donne hanno dato vita a un intreccio di identità scandito sui toni a contrasto degli abiti neri di Maiolino e quelli bianchi e fascianti di Lessa. In un turbine di movimenti convulsi, Lessa ruotava attorno a Maiolino che, seduta al centro dello spazio, teneva in mano una fascia bianca a cui la donna più giovane era avvolta e intrappolata. Una parte degli spettatori si trovava all’interno dello spazio, uniti in un serpentone sul perimetro della stanza, mentre un’altra parte all’esterno, fruendo della performance anche nel momento in cui le due artiste si sono riversate all’esterno, sulla strada (Ginevra Bria, Si inizia in galleria, si finisce in mezzo alla strada. Immagini dalla performance milanese di Anna Maria Maiolino per i vent’anni di attività, in Artribune.com, 1° maggio 2015).

La riflessione messa in atto dalle due artiste era volta a far emergere le opposizioni vigenti fra le età, il linguaggio, il genere, ma anche le angosce e le dipendenze che si sviluppano nelle relazioni interpersonali. E quale posto più adatto a evidenziare i ruoli della soglia, del desiderio, della speranza e dell’illusione, se non il dispositivo della vetrina di una galleria che da anni concentra le proprie attività espositive attorno ad artisti e opere capaci di porre validi quesiti su queste tematiche?

Flavio Favelli, La Vetrina dell’Ostensione II, via Guerrazzi, Bologna, 2001, foto di Dario Lasagni

Flavio Favelli, La Vetrina dell’Ostensione II, via Guerrazzi, Bologna, 2001, foto di Dario Lasagni

Un altro esempio da citare, e che senza dubbio diviene utile nella misura in cui chiarifica la complessità del dispositivo, è La Vetrina dell’Ostensione di FlavioFavelli. Vetrina, finestre, gabbia e poi palcoscenico. La Vetrina dell’Ostensionesi è sviluppata come una serie di performance e installazioni in cui Favelli si è immerso per specchiarsi nel suo passato, rivisitandolo per mezzo della dimensione collettiva. “Nel 2001 mi sono messo in vetrina in via Rialto a Bologna […] Lo dovevo fare davanti alla strada perché sarebbe potuto passare anche mio nonno mentre portava a casa il Pane Speziale di Billi. E dovevo espormi perché queste cose o si fanno in prima persona o non valgono nulla. Vetrina perché ero in vetrina di un negozio sfitto e volevo mostrare il mio corpo insieme a tutti i miei vestiti. Per il suo matrimonio negli anni 30 mia nonna aveva la volpe bianca e una calotta di piume, mio nonno in uniforme e tutto era esposto ed esibito insieme al corpo di Cristo col suo Preziosissimo Sangue. E si dice anche Ostensione” (Flavio Favelli, La Vetrina dell’Ostensione, in Artext.it, 2015). Piccoli oggetti e arredi disposti su una pedana all’interno di un appartamento che affaccia sul portico di Via Guerrazzi componevano l’installazione della Vetrina dell’Ostensione (II). Favelli rintracciò nei ricordi della sua infanzia una serie di rituali che la nonna materna compiva all’interno della sua casa di Bologna, luogo in cui dall’atrio principale poteva osservare e controllare tutta la casa oltre che se stessa: “Davanti allo specchio doveva essere sottile il confine fra l’ammirarsi e il controllare che tutto fosse in ordine, Tosca anche se era una donna borghese e di mondo era iscritta all’Azione Cattolica. Non aveva un gran guardaroba, come anche suo marito, ma ogni vestito, il suo taglio, i suoi colori avevano un certo equilibrio un qualcosa che sfiorava l’eternità”. In questa verità fricostruita, l’artista aveva posizionato attori, corpi vivi, che come tali si calavano nelle gestualità varie seguendo un copione emotivo, intimo per l’artista, dando nuova vita e interpretazione alla realtà. L’assenza di linearità nel racconto innescato insieme ai costumi eccentrici e i travestimenti indossati dagli attori ingigantivano la semplicità della vita quotidiana vissuta dai suoi parenti.

Ne La Vetrina dell’Ostensione (I), la maglia incrociata della claire del negozio sfitto dove la performance ebbe inizio sottolineava la relazione quasi voyeuristica che Favelli si prefissò per la rappresentazione della sua identità e i suoi ricordi. Ma anche come le complessità sociali, gli usi e costumi dei suoi familiari o di un gruppo culturale siano definiti entro i paradigmi storici propri del capitalismo. Il dispositivo della vetrina un luogo d’incontro e di osservazione che affaccia e permette di sbirciare sulla moltitudine di dispositivi linguistici, tecnici, estetici che accompagnano l’agire umano. La vetrina nell’arte, quindi, può essere un elemento profanatore in cui la soggettivazione dei corpi restituita all’improvvisazione propria dell’accadimento emotivo e che prende forza dalla mancanza di omologazione commerciale. I corpi si complicano nel gesto dell’arte liberando le persone dagli obblighi sociali dipendenti dall’uso di simboli condivisi. Così i gesti riluttanti, di dolore, ma anche le espressioni di tenerezza e amore, i movimenti tumultuosi di Sandra Lessa e della Maiolino all’interno delle vetrate della galleria di Raffaella Cortese, vibravano sui loro sui volti innescando nel pubblico nuovi pensieri. Libere di comunicare agli spettatori emozioni e stati d’animo che nella “normalità” sarebbero stati fraintesi, male interpretati o considerati folli. Nonostante ciò, alcune componenti proprie del dispositivo della vetrina commerciale rimangono invariate, anche nelle performance di cui abbiamo parlato.

57. Esposizione Internazionale d’Arte, Venezia 2017, Padiglione Germania, Anne Imhof, Faust. Photo Irene Fanizza

57. Esposizione Internazionale d’Arte, Venezia 2017, Padiglione Germania, Anne Imhof, Faust. Photo Irene Fanizza

È curioso notare come la moda, l’abbigliamento o la nudità, insieme agli atti di svestirsi e vestirsi, siano caratteristiche di tutti e due gli esempi performativi di cui abbiamo parlato, e come lo siano anche nella complessa performance pluripremiata di Anne Imhof. Le vetrine continue che rivestivano il padiglione tedesco ai Giardini della Biennale di Venezia per Faust (2017) si ponevano come barriere di fredda unione tra gli attori e il pubblico. Per mezzo dei pannelli di vetro e di strutture d’acciaio, il pavimento era sollevato di un metro dal suolo, creando uno spazio intermedio dentro il quale gli attori hanno strisciato nella prima parte della performance, e che nel loro complesso rappresentavano la semiotica del modernismo, come utopia fallita. L’opera di Imhof è stata un connubio di corpi e azioni durato cinque ore, in cui il pubblico si amalgamava alle figure attoriali trasfigurandone i ruoli. Il critico d’arte Justin Polera scrive della performance: “Imhof evoca il soggetto attraverso lo sguardo altrui e lo spettacolo del mondo in generale. Immergendoci negli avvenimenti di Imhof siamo portati a contatto diretto con il piacere di vedere ed essere visti” (Justin Poleera, Anne Imhof’s Faust at Venice Biennale, in Danskmagazine.com, 2017). Il vetro dei pannelli allestitivi insieme alle sue trasparenze somigliava agli schermi degli smartphone con cui i giovani attori interagivano a testimonianza dell’alienazione e del conforto sociale.

L’estraniamento psicologico tipico delle nuove generazioni sottoposte a costanti sovraccariche e input estetici si tradusse in immagini nostalgiche legate a un passato non troppo distante, in cui il nichilismo sociale era ancora agli albori. Lo stile degli attori insieme alla musica rispecchiavano le emozioni e le azioni degli amici e collaboratori di Anne Imhof, nelle vesti di attori. I tessuti in neoprene o asciugasudore tipici dell’abbigliamento sportivo dei brand più affermati sul mercato globale come Nike, Adidas o Under Armour ricoprivano i corpi androgini e sessualizzati del gruppo performante. Il potere istituzionale con le sue regole opprimenti veniva arginato dai gesti di preghiera, auto-flagellazione, senso di colpa, iper-igiene, ma anche dalle tracce di comportamenti socialmente sporchi e inaccettabili, come quello del drogarsi rappresentato da cucchiai, dalle bottiglie e dagli accendini. Questi gesti ritualizzati si confondono con le caratteristiche della nostra società, che a volte disperde nella confusione del capitalismo putrescente la necessità di unificare idee ed emozioni sotto il comune cielo della rappresentazione e della condivisione, emancipandosi da contesti storici opprimenti.

“Dove il sacrificio segnava il passaggio dal profano al sacro e dal sacro al profano, sta ora un unico, multiforme, incessante processo di separazione, che investe ogni cosa, ogni luogo, ogni attività umana per dividerla da se stessa ed è del tutto indifferente alla cesura sacro/profano, divino/umano. Nella sua forma estrema, la religione capitalista realizza la pura forma della separazione, senza più nulla da separare. Una profanazione assoluta e senza residui coincide ora con una consacrazione altrettanto vacua e integrale. E come, nella merce, la separazione inerisce alla forma stessa dell’oggetto, che si scinde in valore d’uso e valore di scambio e si trasforma in un feticcio inafferrabile, così ora tutto ciò che viene agito, prodotto e vissuto – anche il corpo umano, anche la sessualità, anche il linguaggio – vengono divisi da se stessi e dislocati in una sfera separata che non definisce più alcuna divisione sostanziale e in cui ogni uso diventa durevolmente impossibile. Questa sfera è il consumo” (Giorgio Agamben, Profanazioni, Nottetempo, Roma 2005, p. 93).

Può sembrarci chiaro come queste divisioni facciano sempre da corollario all’uomo, a causa di un’intrinseca modalità separatrice propria a molte culture umane; ma dovrebbe essere altrettanto chiaro che per mezzo dell’arte è possibile stabilire dei ponti di unione e condivisione tra individui e luoghi sempre più orizzontali, come abbiamo visto in queste performance.

In ultima analisi, abbiamo visto come sia importante partire da un luogo ben definito (come l’Italia ad esempio o un negozio sfitto e molto piccolo) per compiere un’analisi dei gesti, delle critiche o rotture, capaci di evidenziare la complessità di un mondo dominato dai dispositivi di potere come quello delle vetrine commerciali. È importante continuare a immaginare nuove ramificazioni della realtà partendo da quelle attuali e passate, attraverso la sensibilizzazione alle pratiche del corpo e della mente. Gli spazi e le gallerie insieme alle azioni degli artisti presi in causa costituiscono, attraverso la documentazione rimasta, delle schegge nel tempo che per mezzo di nuove analisi costituiranno iniziative volte a ridare alle persone ciò che è stato e ancora rimane privato dall’uso comune.

– Greta Pasini

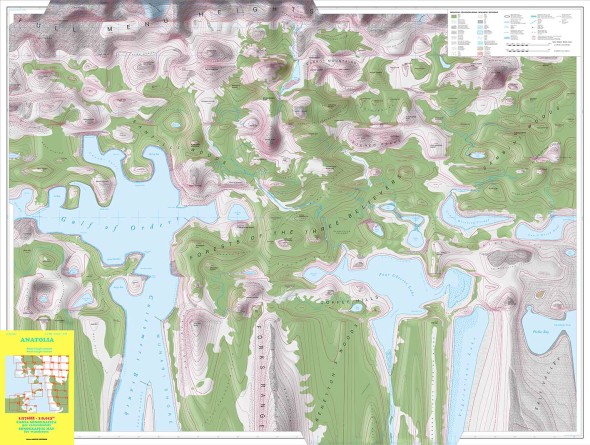

Zanchi, Sara Benaglia: In Grand Tour (2017-2018), come in altri tuoi progetti, coinvolgi all’interno del tuo lavoro persone che hanno una relazione quotidiana con l’arte. In questo caso la pittura è analizzata in quanto forma documentale, un compito che ci aspetteremmo, piuttosto, dalla fotografia. Lo scarto è rappresentato in Pieve di Cadore dall’inserimento di una struttura antibalistica da te ricreata in 3D, in un parallelo temporale tra tale struttura e le rovine inserite in quadri di Canaletto e Bellotto. Che cosa accade quando un medesimo paesaggio viene dipinto da più occhi?

Alessandro Sambini: Quando lo stesso paesaggio viene rappresentato da più occhi la cosa più evidente è la differenza di approccio alla tecnica figurativa, ma ciò che mi interessava è che ogni punto di vista contribuiva a convalidare una lettura di un luogo, come una forma di mutua controprova. Di che luogo parlo? Il tentativo del progetto Grand Tour è quello di rappresentare un paesaggio/luogo ibrido: l’arte contemporanea in forma di capriccio. Sia nel caso di Pieve di Cadore che nel caso di Palermo, infatti, al centro dell’“inquadratura” c’è sempre un luogo legato al mondo dell’arte: in entrambi i casi una grande inaugurazione. La mia “rovina” esogena, a differenza delle colonne romane di Canaletto, che le prelevava da luoghi di questo mondo (o a Friedrich che riassumeva catene montuose realmente esistenti, solamente un po’ più distanti tra loro, in Wanderer Above The Sea Of Fog), è rappresentata nel primo caso (Pieve) dalla struttura anti-balistica e nel secondo caso (Palermo) dal furgone. È un tentativo di fondere due paesaggi tra loro molto distanti: il territorio in cui viviamo, fatto di terra e aria, e quello mediato, fatto di pixel, con cui ci confrontiamo ogni giorno. Il furgone, infatti, non è un furgone casuale: è lo stesso Hertz usato durante un attacco terroristico a Londra qualche anno fa e che si schiantò a lato della strada. Ho deciso, partendo dalle immagini che ho trovato su Google, di posizionarlo nello stesso modo, davanti alla sede temporanea di Viasaterna a Palermo, cercando di creare quell’idea di “capriccio contemporaneo”, di cui parlavo sopra. Per quanto riguarda la struttura anti-balistica (stampata in 3D con l’utilizzo della sabbia), che è stata il motore di tutto il progetto, volevo ragionare sul potere della documentazione visiva di un luogo, partendo da una riflessione sui Gargoyles di Notre Dame che, a differenza di quanto pensavo, non sono altro che una delle ultime appendici architettoniche aggiunte alla cattedrale alla fine dell’800.

MZ / SB: In White Hat – Black Hat (2018) hai chiesto a 23 studenti di esprimere le loro sensazioni in merito alla relazione tra umani e robot, tra uomo e macchina. In questa interrogazione “sulla natura di queste macchine”, perché utilizzi in modo indifferenziato i termini “robot” (lavoratori forzati dall’aspetto più o meno antropomorfizzato) e “macchina”?

AS: Attraverso l’esperienza di White Hat – Black Hat cerco di responsabilizzare una categoria specifica di specialisti dell’arte (gli studenti di un’accademia d’arte italiana) sull’importanza di una lettura attenta di quanto a livello globale si stia sviluppando, seppur silenziosamente, attorno a noi. “Le macchine”, “gli algoritmi”, “i robot”, rappresentano dei landmark nel chiacchiericcio globale odierno, ma spesso sono concetti-ombrello, vuoti o poco conosciuti. Sia per una reale impossibilità di contatto con questi mondi (dov’è il robot più vicino a te in questo momento?), sia per una generale difficoltà tecnica legata alla natura stessa di questi soggetti. Ma se da una parte abbiamo programmatori che si occupano di scrivere righe di codice incuranti (giustamente?) delle ricadute socio-culturali, dall’altra c’è un mondo dell’arte che credo possa intervenire instradando una serie di riflessioni sul tema che trovo generative. L’errore robot-macchina, triviale, rientra a mio parere ancora nell’attuale rarefazione dei confini tra i vari termini.

MZ / SB: In Spelling book (2018) fai riferimento a Caltech 256 Image Dataset, una banca dati – costituita da 30.607 immagini suddivise in 257 categorie di oggetti – utilizzata per insegnare ai modelli a riconoscere le immagini. La suddivisione in categorie è la base processuale su cui il lavoro di apprendimento si fonda. Che ruolo ha la categorizzazione nell’apprendimento umano e quali ricadute ha questo sull’immagine?

AS: Ho provato a lavorare su questo tema, mettendomi alla stregua delle macchine e cercando di suddividere quanto vedevo in categorie, esattamente come fa un qualsiasi algoritmo di riconoscimento visivo. Posso solo dire che trovo sia un’esperienza lisergica. Mi sentivo ottuso nel farlo, stolto, chiuso e poco aperto a quello che l’umano invece riesce a fare, cioè ad avere elasticità e non confinare le sue decisioni alle categorie che ha di fronte. Cosa che al momento, per esempio, viene molto facile a un qualsiasi computer o alle intelligenze artificiali: non esistendo realmente il concetto di categoria (sovra-lettura umana a quello che stiamo propinando alla macchina) non esiste nemmeno il concetto di buono, cattivo, non esiste nessuna valorizzazione anche completamente soggettiva e “scorretta”. La categorizzazione umana è, invece, fondamentale per chi, come me, ha bisogno di dare un ordine al visibile: serve a sapere sempre dove si è, a quale infrastruttura sociale si appartiene, al territorio, in senso lato, a cui appartiene ciò che osserviamo e ciò che decidiamo di testimoniare attraverso, per esempio, una fotografia che possiamo scattare. Avendo sempre chiaro il luogo di destinazione e il modo in cui verrà mostrata. Ecco credo che nell’uomo questo sistema di categorizzazione permetta di calibrare bene un intervento espressivo, dal rutto al bar al quadro al Moma e viceversa.

MZ / SB: Evento e immagine si confrontano in Enfasi (2018). La fotografia ha da sempre avuto il ruolo di certificare un accadimento. Che tipo di messa in posa eseguono i cerchi rossi da te selezionati? E quale è stato il confine della tua area di indagine?

AS: L’unica cosa che certificano i cerchi rossi è una serie di eventi concentrici. Un photo editor, all’interno di una foto (o nuvola di pixel) precedentemente scelta da un funzionario della polizia postale, ha deciso – per incrementare l’effetto “esca” di una notizia – di selezionare quello che per lui era il punctum. È l’effetto di un’attenta triangolazione tecnico-concettuale, che lo ha portato a circondare una porzione di pseudo-informazione che io ho semplicemente croppato e isolato dal resto, incuriosito dall’effetto che queste nuove immagini (di cui, per altro, non ero autore) potevano dare nel tempo. Una delle prime domande, per esempio, che mi sono venute in testa da spettatore: cosa c’era oltre il frame rotondo? Cosa ha deciso di non mostrare il fotografo? Chi è il fotografo? Tra me che espongo dei cerchi rossi 60 x 60 sotto plexiglass, il photo editor triangolatore, il funzionario di polizia che per primo ha selezionato un frame da una videocamera di sorveglianza: di che ecosistema fotografico stiamo parlando e in che modo si contrappone a quello classico?

MZ / SB: Nella mostra “People At An Exhibition” (2016) l’uso di un robot programmato per filmare le persone che entravano in questo “passaggio obbligato” verso il resto della mostra, per eseguire un riconoscimento facciale, per smettere di registrare e per caricare il video su Youtube apre a un problema di privacy. Il robot era programmato anche per interagire con gli utenti? E, se no, chi aveva la delega di eseguire questo compito? Che impatto ha avuto sul progetto in generale?

AS: I materiali (testi, foto e video) che abbiamo pubblicato online fin dagli inizi sono diventati materiale per i dataset che stanno nutrendo le “intelligenze artificiali” di tutto il mondo, questo senza che nessuno lo sapesse o ne venisse informato (Kate Crawford e Trevor Paglen, per il blog Unthinking Photography). Anche senza questa informazione, relativamente recente, rimane il fatto che i selfie e le immagini di noi stessi quando le pubblichiamo non siano proprio consegnati ad addetti di Fort Knox. La mostra stessa partiva da questa constatazione: non siamo per niente gelosi delle nostre immagini. È sufficiente questa generalizzazione? A livello legale no, ma a livello concettuale per me lo era. Ciononostante ho deciso, per rimuovere qualsiasi dubbio, di posizionare un televisore prima della sala del robot. Il televisore riportava un video tutorial che spiegava come all’interno della stanza successiva la propria immagine personale sarebbe diventata di dominio pubblico e che, se questo non fosse stato gradito, si doveva indossare una maschera rossa, a disposizione prima di entrare. Il robot era programmato per interagire con gli utenti nella misura in cui li guardava dritto negli occhi. Durante il periodo passato all’interno della stanza e dando per assodato che fossero consenzienti (ogni valutazione robotica, ricordiamolo, sono righe di codice scritte da persone vere) decideva di mandarlo immediatamente online sul canalePeople At an Exhibition ospitato da Youtube. L’impatto sul progetto è che a livello visivo, sul canale, si possono rilevare due specie: i “facciati” e i “mascherati”. I “facciati” sono molto espressivi, mentre i “mascherati” sembrano essere spesso attoniti.

MZ / SB: Come possiamo andare oltre la mera visione retinica stigmatizzata da Duchamp? Quali sviluppi e modalità nuove immagini per una evoluzione del medium fotografico?

AS: Credo che nella fotografia l’abbiamo abbondantemente superata. A mio parere lo dimostra, per esempio, la serie di meme sulla suddivisione dei biscotti Oreo (Oreo separation memes, 2013-2019), che hanno scarnificato qualsiasi struttura semantica. Sono opere completamente disastrose a livello visivo (epic fails), che diventano alfabeti e codice morse. Sono immagini operative, che allontanano completamente lo spettatore dal godimento estetico e lo lasciano a quello scatenato dall’attivazione della materia grigia. Credo sia un passaggio importante, alla stregua di un altro meme: Enslaved Moisture (2019). Sembrano dei rebus, ma sono opere completamente concettuali, a differenza di quelli che si trovano sulla Settimana Enigmistica, fatti di lettere e disegni, nei quali bisogna dare un nome a una cosa o a un’azione e interporre con arguzia delle lettere, che appaiono in primo piano e fuori scala. Un’operazione quasi puramente alfabetica. Nel secondo caso si tratta di un’operazione che avviene all’ interno dell’insieme risultante dall’intersezione tra consumismo, resilienza e il carattere distruttivo dell’uomo descritto da Benjamin; quest’ultimo è una forza intrinseca all’uomo, che lo porta a individuare nuove strade (e nuove narrazioni), partendo da ciò che ha davanti, attraverso un’operazione di taglio. Nuove riconfigurazioni del mondo, come dice Rancière (2009), partendo dal mondo che ci viene offerto o il fotografo come editor (Zylinska, 2017). Di sicuro, un fotografo che ha abbondantemente archiviato e consolidato la capacità tecnica di produrre una nuova immagine da zero, che ha rinunciato a una relazione stretta con il reale e che in qualità di consumatore sa riutilizzare quelle già prodotte per offrire visioni alternative e grimaldelli visivi in grado di suggerire una sovversione degli attuali immaginari (crypto)apocalittici. Al netto di questo, io immagino una suddivisone della fotografia (esclusa quella prodotta dalle macchine) in due principali aree di azione: resistenza politica e macro di gladioli.

MZ / SB: Quale via sinestetica potrebbe espandere il medium fotografico?

AS: Credo che da questo punto di vista sia già stato esplorato molto. Partendo da Avatar e visione 3D, passando per la realtà aumentata, la realtà virtuale di Carne Y Arena di Iñáritu e arrivando a nuovi devices, che permettono di sentire i colpi subiti durante le partite ai videogiochi. Con una traiettoria del tutto trasversale e generativa trovo interessante l’Image Fulgurator di Julius Von Bismark (2008), che riusciva a inserire elementi esogeni nelle fotografie di altre persone. In realtà, più che l’esperienza sinestetica relativa alle immagini che ci troviamo davanti (pensando anche all’installazione Blue Line di John Baldessari esposta a Fondazione Prada qualche anno fa), mi interessa pensare a un’espansione dal punto di vista delle sensazioni che può provare la persona fotografata. Mi interesserebbe sviluppare un sistema che permetta alla persona fotografata di sapere e “sentire” di essere stata “scattata”. Che tipo di esperienza sinestetica sarebbe averne coscienza?

UN PROGETTO IN QUATTRO TAPPE

Aperta fino all’11 settembre, e realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia e il Forum Austriaco di Cultura a Lubiana, la mostra è una collettiva che include le opere di otto artisti, diversi per mezzi espressivi e nazionalità: The Cool Couple, Severin Hirsch, Kate Howlett-Jones, Neža Knez, Maryam Mohammadi, Nika Rukavina, Alessandro Sambini e Christoph Szalay. Il filo conduttore, pur nell’eterogeneità dei contributi, è rappresentato dalla riflessione sulla natura dell’immagine nel mondo contemporaneo, in un momento storico in cui il flusso delle rappresentazioni visive è inarrestabile e viene prodotto collettivamente, con la partecipazione di milioni di persone in ogni parte del mondo. Un progetto partecipativo è ad esempio alla base dell’installazione Imag(in)e Ka-mi-ze di Neža Knez, risultato di un laboratorio che ha coinvolto dei bambini della scuola materna a cui è stato chiesto di immaginare una macchina capace di migliorare il mondo.DALLA PROPAGANDA AI MEME

C’è poi il tema della propaganda, anch’esso caldissimo in relazione all’attualità: il video di Nika Rukavina, The Illusion of Truth è una critica all’utilizzo manipolatorio delle immagini e una riflessione sui pericoli insiti nell’assunzione di un atteggiamento passivo nella ricezione dei contenuti. Si concentra sulla cultura di internet il progetto degli italiani The Cool Couple, che in Everydayutilizzano meme e GIF animate per ipotizzare l’esistenza di un nuovo tipo di visualità, quella che la studiosa americana Jodi Dean ha chiamato “visualità secondaria”, una modalità comunicativa totalmente nuova, che fonde insieme linguaggio testuale e immagine in espressioni visuali urgenti ed emozionalmente cariche. In occasione del finissage, mercoledì 11 settembre, ci sarà una visita guidata con Francesca Lazzarini seguita dalla performance Trasmissione di Discipula, presente anche in mostra come guest artist con la video installazione The Images of your Dreams.